Cela faisait longtemps que je voulais revoir ce que j’ai encore du mal à appeler la troisième saison de Twin Peaks. Je voulais initialement le faire via le coffret Blu-ray mais ne l’ayant pas acheté à sa sortie, comme je venais de voir la série, je l’ai hélas laissé tomber en rupture de stock et il atteint parfois des prix délirants… Alors certes The Return (2017) est aussi disponible au sein d’une intégrale plus récente, mais j’ai déjà un beau coffret des deux premières saisons et du film. Je me suis donc résolu à la revoir sur Paramount+, mais j’ai dû encore pas mal attendre d’avoir moins de séries en cours à voir, et finalement la série est tombée sur Arte peu après que je la commence ! En passant, c’est très bien qu’elle soit disponible à tous gratuitement, mais c’est dommage qu’il n’y ait pas Fire Walk With Me (1992) qu’il faut impérativement voir après la deuxième saison… Bref. La première fois, j’avais beaucoup aimé The Return parce que ça reste très bon, sans doute meilleur que la seconde partie de la deuxième saison, mais j’avais forcément été déçu. Même si je n’ai pas attendu vingt-cinq ans comme certains fans, je ne retrouvais pas tout à fait « mon » Twin Peaks, mais ça m’avait du reste déjà fait ça la première fois que j’ai vu le film (en tout cas sa première partie étrange qui semble rejouer la série originale avec d’autres acteurs), voire aussi avec Mulholland Drive (2001), là encore à la première vision, d’autant que ça devait être à l’origine le pilote d’une nouvelle série. Ce qui est certain, c’est que je n’aurais pas osé la classer comme mon film de l’année voire de la décennie comme les Cahiers, car contrairement à un P’tit Quinquin (2014) que l’on peut davantage appréhender comme un long film, on a affaire à dix-huit épisodes véritablement construits de manière sérielle, avec par exemple une chanson à la fin de presque tous.

Lire la suiteÉlevons un peu le débat sur l’Elevated Horror

Si tout le monde s’accorde à peu près sur les films relevant de l’Elevated Horror, en tout cas sur ceux qui ont fait naître ce terme comme ceux d’Ari Aster (Hérédité), Robert Eggers (The Witch), Jordan Peele (Get Out) et Jennifer Kent (Mister Babadook), noms qui sont d’emblée cités dans cet article, il reste à mon avis un certain flou sur ce qui les caractérise (ambition formelle, thématique ou les deux), et surtout leur appréciation varie beaucoup… Y compris au sein des mêmes individus, qui utilisent parfois le terme comme repoussoir tout en adorant certains représentants du genre. En tant que lecteur de longue date des Cahiers du cinéma, j’ai forcément été intrigué par leur manière de l’accueillir. Mais bien évidemment, c’est un peu compliqué car la rédaction de la revue compte des personnalités aux goûts parfois très variés. Et il lui est arrivé maintes fois de passer à côté d’un phénomène, quitte à prendre le train en marche de manière parfois un peu gênante comme avec The Matrix. Ainsi, s’ils ont immédiatement suivi Peele, ils ont totalement zappé Hérédité (2018) avant de se rattraper en consacrant une grosse critique à Midsommar (2019). Ils n’en ont dédié qu’une courte, plutôt sévère, à The Witch (2015), et si les films suivants de Robert Eggers ont bénéficié de plus de place, les avis étaient plutôt (très) mitigés… Mais globalement, ils ont souvent ignoré ou trouvé surestimés la plupart des succès commerciaux du genre, comme It Follows (2014) – l’un des plus « anciens » mine de rien. Du moins l’un des premiers de cette tendance pas si nouvelle.

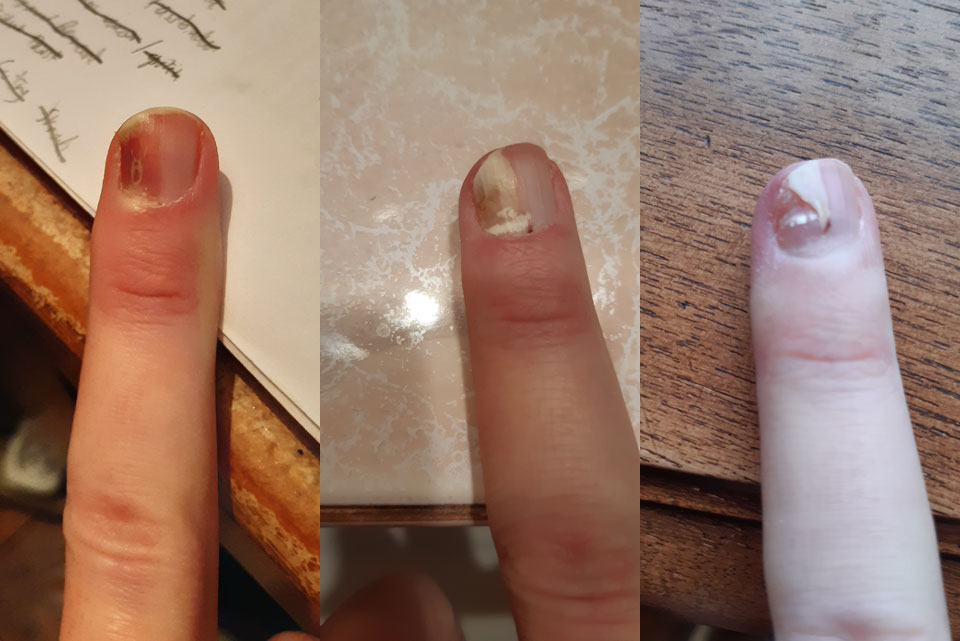

Lire la suiteDe l’importance de ne pas empaler son doigt sur une fourchette

C’est au moins la troisième année consécutive qu’il m’arrive étrangement de grosses tuiles début novembre mais, rassurez-vous, il m’en arrive toute l’année. D’ailleurs, la carte SD de mon téléphone est morte en mars dernier et quand je l’ai remplacée, l’application photo a basculé sans prévenir les sauvegardes sur la mémoire interne, si bien que les photos de doigts de cet article se sont retrouvées dans deux répertoires différents… Bref. L’année dernière, la première semaine de novembre été particulièrement horrible puisque Trump a été réélu, le CNC a rejeté sans explications mon projet de série – j’aurai peut-être l’occasion d’en reparler ici – et je me suis empalé le doigt sur une fourchette. C’est arrivé en vidant mon lave-vaisselle (qui vient d’ailleurs de lâcher de manière spectaculaire) et, bien que la dent de fourchette soit restée sous l’ongle moins d’une seconde, la douleur résultante a été absolument atroce. Mais surtout, je n’avais pas conscience des conséquences sur mon ongle ; on en voit encore une trace sur la dernière photo que j’ai prise fin mai, soit quasiment sept mois plus tard…

Lire la suiteAlan Wake 2 ou Twin Peaks finlandisé

Il y a un peu plus de trois ans déjà, je publiais ici un article assassin sur Remedy Entertainment, pour moi l’un des studios les plus surestimés dans l’industrie du jeu vidéo. Je venais alors de finir Control (2019) qui était sans doute son meilleur titre à ce jour, mais qui m’avait encore incroyablement frustré et j’avais d’ailleurs fini mon texte par « c’était la dernière fois que je faisais un jeu de Remedy Entertainment. » Mais il faut croire que le temps efface tout puisque j’ai encore souhaité lui donner une chance avec Alan Wake 2, qui il faut dire a semblé encore plus séduire la presse. Et puis de base, le survival horror est mon genre de prédilection. Cela dit, j’avais d’emblée un a priori négatif, ne serait-ce que parce que ce n’est pas de l’horreur matérialiste. Car c’est peut-être inspiré par ma série préférée, mais c’est aussi très nettement influencé et sans doute davantage par Stephen King et Cie, et j’ai beaucoup de mal avec le simple concept d’un écrivain qui modifie la réalité… Cependant, si la fausse série Night Springs a quasiment disparu de cette suite, les références à Twin Peaks sont autrement plus nombreuses, entre le doppelganger, les animaux empaillés, les raccords abrupts, l’humour absurde, les chansons à la fin de chaque chapitre comme à la fin de chaque épisode de la troisième saison, etc. Mais il y a aussi des choses qui ne font pas du tout Lynch.

Lire la suiteTommy Tallarico, la rockstar déchue du jeu vidéo

Sa mère est-elle toujours très fière ?

Début 2014, le petit monde de la musique de jeux vidéo était ébranlé par le scandale entourant Mamoru Samuragochi, surnommé « le Beethoven japonais » alors que non seulement il exploitait quelqu’un d’autre pour composer à sa place, mais il n’était en réalité même pas sourd… Tommy Tallarico, lui, est seulement devenu la risée d’une partie d’Internet, en particulier suite à la publication d’une vidéo signée Harris Michael Brewis alias Hbomberguy, un YouTubeur qui cherchait uniquement à comprendre qui était l’auteur du son « OOF » du jeu Roblox mais qui s’est vite perdu dans les méandres des mensonges de la « légende de l’industrie » autoproclamée. Parce qu’au fond, Tallarico n’a pas fait grand-chose d’illégal ; il a seulement passé des années à exagérer les traits au point qu’il est souvent considéré comme le plus célèbre des compositeurs de jeux vidéo américains, et surtout reconnu par le livre Guinness des records comme le plus prolifique, alors que c’est loin, très loin d’être le cas.

Lire la suiteTwist of Fate, les restes d’un documentaire perdu

Depuis que j’officie sur Gamekult, et même si je n’ai pas autant à faire avec eux que je le souhaiterais, je n’ai plus beaucoup de temps pour alimenter ce blog, ce qui explique que le précédent article remonte à novembre dernier. En plus, l’été 2022 avait été dédié à mon recueil de nouvelles Torpeurs, qui n’a hélas pas rencontré le succès escompté. J’ai récemment terminé un (court) roman qui devrait être plus facile à faire publier par un vrai éditeur, mais les deux qui m’avaient répondu favorablement n’acceptent plus de manuscrits pour le moment… Bref, n’ayant rien d’autre à faire dans l’immédiat, j’en finis donc avec ma série de post-mortem de courts-métrages, l’avant-dernier, [case], ayant été évoqué en mai de l’année dernière. Et comme celui-ci, Twist of Fate (2010) n’a pas été réalisé dans le cadre de l’EICAR et n’est même pas tout à fait un court-métrage, puisqu’il s’agit d’un clip, créé dans un cadre tout particulier. À l’origine, il y a un concours organisé par Bad Lieutenant, groupe monté par les membres de New Order hormis le bassiste après leur (seconde) scission à la fin des années 2000, et avant leur reformation en 2015.

Lire la suitePhénomènes, séjour dans la zone-cinéma

Cela fait près de trois mois que je n’ai pas publié d’article sur mon blog, mais il faut dire que j’essayais de mettre en avant mon recueil de nouvelles, sans grand succès pour le moment. Avec un sens du timing toujours aussi mauvais, j’ai décidé d’exhumer (et de réécrire) un article consacré à Phénomènes (2008), rédigé apparemment entre septembre 2008 et juillet 2009. Je l’avais écrit en réaction à la critique des Cahiers du cinéma, plus mitigée que d’habitude envers un film de M. Night Shyamalan, même s’il a figuré dans plusieurs tops de la rédaction en fin d’année. Cela m’avait néanmoins attristé car, non seulement il s’agit d’un de mes cinéastes contemporains favoris mais, s’il y avait un film dont je serais fier d’être le réalisateur, c’est bien celui-là, sans aucun doute parce qu’il combine des thèmes (les Body Snatchers, la fin du monde) et des styles qui me passionnent… J’avais déjà fait allusion à cet essai dans mon article sur le zoom publié pour mon anniversaire de 2017, où j’expliquais que j’avais eu l’idée, « soufflée » par Quentin Tarantino, de rédiger une série de textes sur mes plans préférés de chaque année – mais je n’ai pas toujours réussi à en déterminer un à chaque fois. Il sera donc question du plan ci-dessus, mais aussi du film et de son auteur en général.

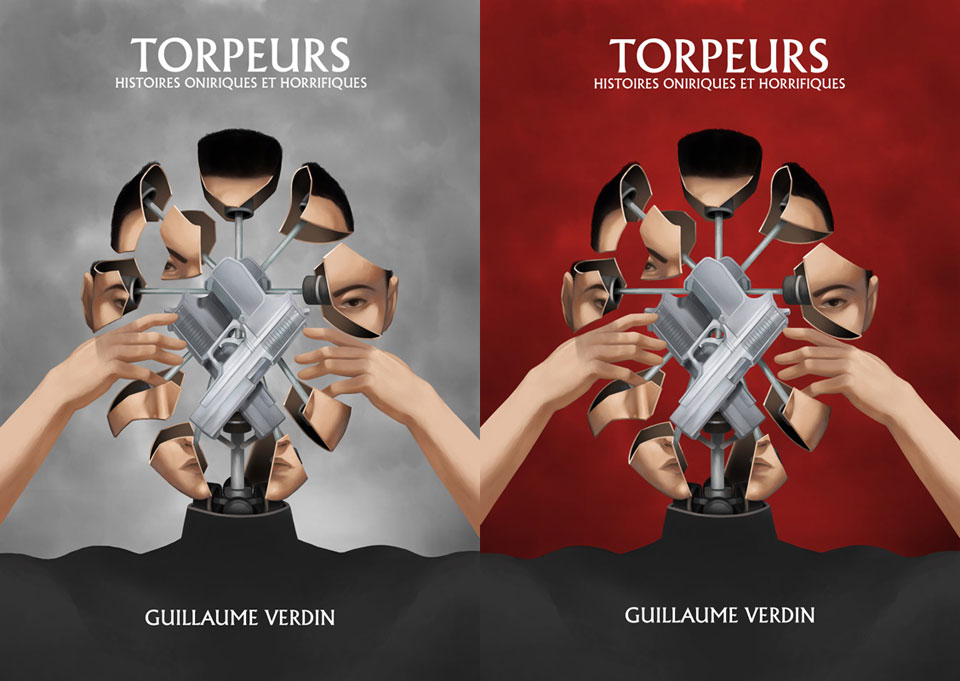

Lire la suiteLa création de l’illustration de mon recueil de nouvelles Torpeurs

Comme je l’avais annoncé à la sortie de Torpeurs mi-juillet, je vous propose un petit making of de l’illustration de la jaquette que je trouve très réussie, et ça me permettra je l’espère de relancer un peu les ventes qui, pour le moment, ne sont pas folles… Je ne m’attendais pas un carton évidemment, mais l’accueil de mon teasing m’avait fait espérer mieux, et surtout toucher d’autres personnes que mes proches ou connaissances directes. Clairement, le livre n’a hélas pas eu beaucoup d’échos auprès de mes lecteurs du Mag MO5.COM. J’avais déjà évoqué début juin mes errements pour le faire éditer et trouver quelqu’un pour cette illustration, et je me concentrerai donc plus sur son concept et sa réalisation elle-même.

Lire la suiteMon recueil de nouvelles Torpeurs disponible

Début juin, je faisais le teasing de mon futur recueil de nouvelles Torpeurs – Histoires oniriques et horrifiques, mais il est un peu passé inaperçu, sans doute parce que j’avais voulu garder le maximum de mystère autour de son illustration en particulier ; ma publication sur les réseaux sociaux un mois plus tard a rencontré bien plus de succès par exemple. Cette dernière ligne droite aura en tout cas été bien longue, déjà parce que j’ai contacté un autre (petit) éditeur au cas où comme annoncé, avec la réponse habituelle – « c’est bien mais on n’édite pas les recueils, trop risqués » – mais c’est surtout la publication via Amazon qui n’a pas été si simple. Il a d’abord fallu reformater le livre et sa couverture « à leur manière » (avec quelques limitations étranges de typographie), puis me faire envoyer une épreuve (qu’on aperçoit dans le tweet), ce qui prend près d’une semaine même pour un abonné Prime… Et j’ai quand même bien fait d’attendre, déjà parce que j’ai décidé de finalement opter pour une couverture brillante plutôt que mate (en espérant que le rendu soit en effet meilleur, la version mate étant délavée voire poussiéreuse), mais aussi pour les numéros de page.

Lire la suiteTorpeurs…

Fin 2009, alors que je m’ennuyais fermement à l’accueil d’une exposition qui avait peu de visiteurs, j’avais commencé à écrire des nouvelles qui me traînaient en tête depuis pas mal de temps. Des histoires souvent trop courtes pour en faire des longs-métrages, et « bien trop chères » pour des courts. Cela demandait en général quelques mois pour que j’accumule assez d’idées et que je retrouve le temps d’écrire, mais je pouvais ensuite les rédiger quasiment d’une traite, souvent deux par deux. Lorsque j’en ai eu « suffisamment », seize en l’occurrence, j’ai contacté un premier éditeur en février 2014. Un seul parce que je préférais me focaliser sur le seul dont je connaissais un membre fondateur, même si je ne m’en suis pas servi. Le souci est qu’en comité de lecture, mon manuscrit aurait dû être rejeté car comme la plupart des éditeurs, ils ne publient pas les recueils de nouvelles, du moins ceux d’inconnus, car c’est trop risqué commercialement. Mais un lecteur a quand même demandé à le lire, sauf que son supérieur a oublié de le relancer… Or moi j’avais conscience que ça prenait du temps et je suis passé à autre chose ; ce n’est qu’au bout de deux ans que j’ai réalisé que c’était bien long ! C’est ainsi que j’ai fini par savoir qu’ils avaient trouvé ça bien mais qu’ils ne publiaient pas ce genre de livre, donc. Je me suis alors mis de nouveau en quête d’un éditeur…

Lire la suite